26 апреля 1986 года мир изменился навсегда. Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции стал не просто крупнейшей техногенной катастрофой XX века – он положил начало истории, которую до сих пор продолжают проживать тысячи людей. Среди них – и наши земляки. Они поделились воспоминаниями, в которых правда звучит без прикрас. Первый рассказ – моего папы.

Николай Трушков: «Поначалу мы даже не поняли, куда едем»

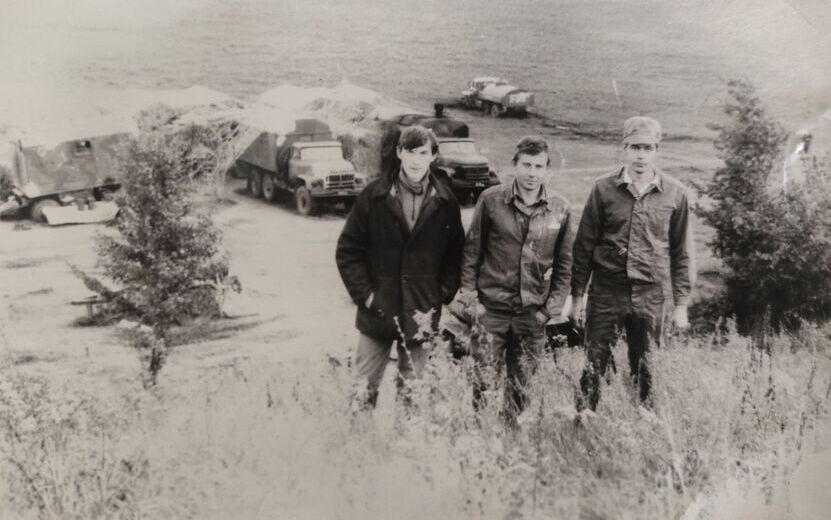

6 мая 1986 года. Гостомель. Связисты-срочники, в числе которых был мой папа Николай Трушков, получили маршрут до Чернобыля. Противогазы в рюкзаках, жаркое солнце, и ни у кого – ни малейшего ощущения реальной опасности. До этого их срочно сняли с военных учений, но никто не связывал это с чем-то критичным.

«Когда въехали в 30-километровую зону, приказали закрыть окна. Но жара была такая, что никто не стал надевать противогазы – это казалось чем-то формальным», – вспоминает папа.

Он прибыл на место во второй волне и заступил на смену тем, кто уже работал на ликвидации. Они убедили: «Теперь уже не страшно». Но ощущение опасности пришло чуть позже – когда началась работа.

Папа был водителем бензовоза, его задачей стало заправлять дизель-генераторы и БТРы. Техника была обшита свинцовыми плитами – чтобы хоть как-то экранировать радиоактивное излучение.

«Город был зеленый, яркий – весна. Но пустой. Тишина. Только бродячие собаки. Потом откуда-то показались старики – прятались в доме, не уехали с эвакуацией. Все соседи оставили им своих животных, и они ухаживали за собаками, кошками, даже рыбками», – говорит он.

Палатка стояла у ручья, по которому стекала радиоактивная грязь с трассы Чернобыль – Припять. Вода казалась обычной, и солдаты мыли в ней сапоги. Через 10 дней у всех поднялась температура. Началась боль в горле – слизистые были обожжены.

«Когда вернулись в часть – нас не пустили. Одежда была заражена. Нас отправили рыть траншеи с температурой. А потом в баню, неделя в санчасти и снова – обратно», – рассказывает папа.

«Респираторы «Лепесток», баня каждый день, смена белья – стало немного легче. Жизнь наладилась за пределами зоны. С нами жили люди, мы общались. Потом – зимовка в селе Опачичи, магазин, переоборудованный под жилье. Все зараженное продовольствие – в могильник. Солдаты спрятали только банку халвы и коробку сигарет «Прима».

Позже пришлось отмывать зараженный бензовоз, чтобы ездить в Киев. Бесполезно – металл начал излучать. Объезжали посты контроля по проселкам.

«В Припять ездили дважды: заводили заглохшую технику. Нас, срочников, оберегали. Туда, где был графит, не посылали – только так называемых «партизан» из запаса».

Папа был там четыре раза: в мае, июне, сентябре и октябре 1986 года. Уехал в краткосрочный отпуск и узнал: «Будешь дослуживать на зараженной технике, отмывай».

«Я мыл кабину не из водопровода, а питьевой водой, которую привозил друг на водовозке. Спал не в палатке, а в машине. Сапоги оставлял снаружи. Понимал, что радиация все равно проникает».

Индивидуальные дозиметры, выданные ликвидаторам, оказались неисправными. Они были сделаны еще в 1950-х.

«Обратили внимание, что все ноль да ноль они показывают. Чтобы проверить, мы прицепили один такой дозиметр на БТР, съездил он в Припять. На другой день вернулся обратно – как ноль был, так и остался».

Позже дозы стали считать по средним показателям.

«Существовала жесткая установка, что солдат, набравший 25 рентген, подлежал немедленному выводу из зоны. Но когда таких случаев стало много, все карточки учета изъяли – чтобы не было превышений». В военном билете осталась только отметка по сроку.

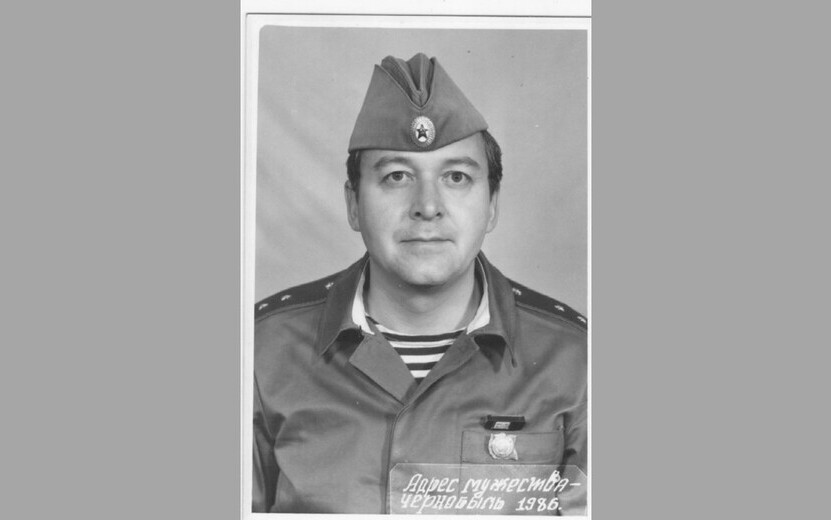

Семен Сармакеев: «Сказали – надо. Мы поехали»

Семен Сармакеев проходил срочную службу в авиационной части в Западной Украине. Вспоминает, как в мае 1986 года командир вызвал двоих старослужащих и без лишних разговоров сообщил: «Поступила разнарядка. Надо ехать».

Семен Петрович был водителем. Его задачей стало обеспечение топливом вертолетов, которые распыляли полимерные составы для подавления радиоактивной пыли. Вертолеты работали над саркофагом, над зоной и над лесами.

«Сначала ночевали прямо в машинах – аэродром только формировали. Потом палатки, столовая, быт. Кормили хорошо. Лето было жаркое, никто особенно о радиации не думал. Ну и как отказаться? Если ты уже полтора года служишь, а вместо тебя пойдет кто-то молодой – как потом служить рядом?»

До ноября Семен Сармакеев находился в зоне. Он вспоминает тот период как жаркий, шумный и полный внутренней собранности: «Не до философии было. Просто делали, что надо».

Сейчас Семен Петрович является председателем Республиканского общества инвалидов и ветеранов радиационных аварий Союз «Чернобыль» и помогает ликвидаторам, вдовам и членам семей в отстаивании своих прав на получение льгот и выплат. Кроме того, организация ведет важную просветительскую работу в учебных заведениях и занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

«Мы не хотим, чтобы это повторилось. Поэтому важно говорить об этом, учить молодое поколение», – подчеркивает Семен Петрович.

Геннадий Стрелков: «Радиация – как враг. Только ты его не видишь»

Геннадий Стрелков отправился в Чернобыль как военный химик. За плечами – военное училище и академия химзащиты в Москве. Он знал, что такое радиация, и понимал, насколько беспомощны оказались люди перед ее невидимой угрозой.

«Я видел, как люди ведут себя, будто все в порядке. Едят яблоки, собирают грибы, пьют воду. А я знаю, что это все уже фонит. Люди не чувствуют – это ведь не война с пулями. Это тишина. И только потом умирают. И невозможно им это объяснить».

Геннадий Иванович прибыл в зону 9 июля и пробыл до 9 сентября. «9-го числа мне сказали: «Геннадий, у вас 24,9 рентген. А завтра будет 25. Поэтому вам надо будет платить премиальные». Все. Я уехал».

Он раздавал солдатам дозиметры, налаживал учет, пытался хоть как-то систематизировать хаос. Но приборов катастрофически не хватало.

«В первые дни не было вообще ничего. Атомная энергетика не имела на тот момент достаточного количества дозиметров. В частях – да, были. Мы по команде отправляли машины, везли, сколько могли. Но что такое дозиметр? Один показывает – другой нет. Один прибор включили – зашкалило, стрелка вбок, и он уже не работает».

Геннадий Стрелков вспоминает два дозиметрических прибора ДП-100: один ушел под завалы после взрыва, второй просто сгорел от уровня радиации.

Он также рассказал, что многие люди, участвовавшие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, не получили должного внимания и поддержки. Большинство из них остались без медалей и признания, ведь работа, которую они выполняли, была не для наград, а для спасения жизней.

«Многие были просто призваны, как резерв, из разных сфер – от рабочих до директоров заводов. Не все осознавали, что рискуют жизнью. Но это и были настоящие герои», – заключает бывший военный химик.

В настоящее время Геннадий Стрелков является зампредом удмуртского отделения общества Союз «Чернобыль» и помимо участия в просветительской работе занимается составлением Книги Памяти о чернобыльцах Удмуртии. Это очень сложная и кропотливая работа, направленная на то, чтобы сохранить информацию о каждом человеке, кто принимал участие в ликвидации последствий катастрофы. По его словам, важны сведения о каждом участнике. И каждая история имеет значение.

Геннадий Иванович обращается ко всем жителям республики:

«Если вы сами участвовали в ликвидации или хотите рассказать о своем родственнике-ликвидаторе, пожалуйста, свяжитесь с Союзом «Чернобыль» Удмуртии. Ваш вклад поможет сохранить правду для будущих поколений».

Рассказать о героях Чернобыля можно по:

телефону 8 (3412) 512-030

электронной почте chernobyl.18@mail.ru

адресу г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 73/1, оф. 29.

«Это нужно не нам. Это нужно всему обществу. Будущим поколениям – в первую очередь», – подчеркнул Геннадий Иванович.

Валерий Луговой: «Корова бегала, как антилопа. Жить хотела»

Валерий Луговой родился в 1947 году. Он – один из тех, кто летом 1986 года оказался в самом сердце зоны отчуждения. В июне его призвали как запасника, и он провел на ликвидации последствий аварии 180 дней – от начала до конца, без перерывов. Сам он рассказывает об этом спокойно, даже как-то буднично. Но за его словами чувствуется настоящий масштаб произошедших событий.

«Сначала нас собрали в Первоуральске, – вспоминает он. – Десять дней мы проходили слаживание: переодевание, обучение, формирование взводов. Мне предложили стать командиром – в подчинении оказалось сорок человек. Потом нас погрузили в обычный пассажирский состав, поехали до Киева. Оттуда – в лагерь на берегу Киевского водохранилища, в районе поселка Страхолесье. Там мы стояли месяц, жили в палатках, готовились, получали допуски в зону».

Валерий Алексеевич с бойцами был приписан к гражданской организации «Припятское монтажное управление Южатомэнергострой». Каждый день – выезды на разные объекты: третий энергоблок, рыжий лес, строительные площадки хранилищ радиоактивных отходов.

«Работа была тяжелая. Сварочные, монтажные работы. Восстанавливали окна третьего энергоблока, занимались укреплением конструкций. Я отвечал за дозиметрический контроль – у меня был армейский дозиметр ДП-5В, проверяли уровень радиации перед началом каждого объекта. Без этого – никуда».

Он вспоминает, как однажды они оказались в химической лаборатории на территории станции.

«Дозиметр зашкалил, – говорит он. – Мы сразу ушли. Там, видимо, был источник ядерного топлива. Подобру-поздорову – уехали. Все понимали, все чувствовали».

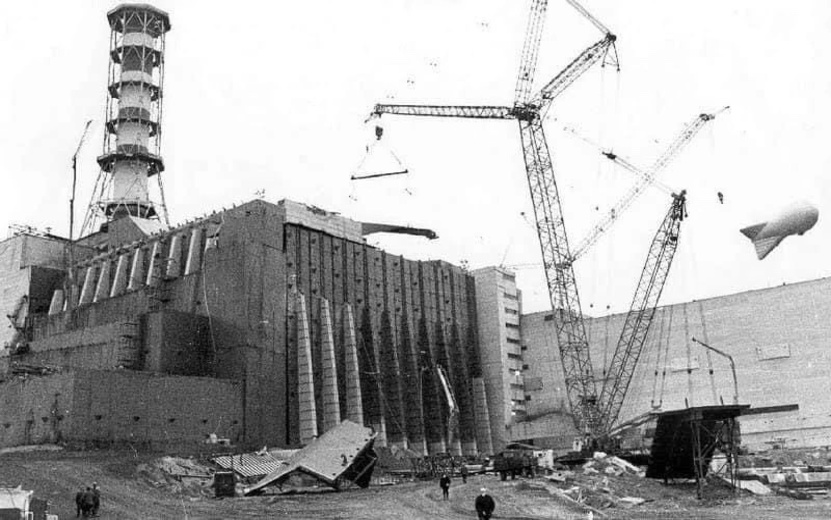

Валерий Алексеевич, как и многие ликвидаторы, называет 30 ноября 1986 года своим «9 Мая». В этот день завершилось строительство первого саркофага – бетонного укрытия над разрушенным четвертым блоком.

«Сутками шел бетон. Один миксер за другим. Работали все: военные, гражданские, специалисты. Это был подвиг».

30 ноября так и не признали официально памятной датой, несмотря на то, что общероссийская организация Союз «Чернобыль» неоднократно подавала обращения.

Валерий Алексеевич вспоминает академика Валерия Легасова – «в обычной робе, шутил с солдатами» – и концерты, которые устраивали ликвидаторам прямо в зоне.

«Приезжали Пугачева, Ротару, Леонтьев. Давали концерты для наших ребят. Казалось бы – где зона, а где музыка. Но это тоже было важно. Очень важно».

Помимо техники и труб в памяти осталась одна история – о корове.

«Рыжий лес. Все выжжено, сосны – как в металлургии, оранжевые. А там корова бегает. Одичавшая. Людей не подпускала. Как антилопа. Ее пытались подоить, но она уже не давалась. Видели ее много раз. Она будто цеплялась за жизнь – на той земле, где все умирало».

Не только Чернобыль

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Трагедия на ЧАЭС – самая известная. Но были и другие.

Авария на химкомбинате «Маяк» в Челябинской области произошла в 1957 году и стала первой крупной ядерной катастрофой в СССР. В результате взрыва контейнера с радиоактивными отходами заражению подверглась территория площадью более 20 тысяч квадратных километров. Долгое время катастрофа была засекречена, а само предприятие продолжало работу в закрытом режиме. Одним из ликвидаторов последствий этой аварии был полковник Герман Фризоргер, к сожалению, уже ушедший из жизни. Воспоминаниями о нем поделилась его дочь Елена Вячкилева:

«Папа не был в Чернобыле, но работал при подготовке химразведчиков, которые туда отправились. До этого он участвовал в ликвидации аварии на предприятии «Маяк».

После Чернобыльской катастрофы Герман Германович боролся против подписания соглашения, по которому на территории Удмуртии могли утилизировать химическое оружие со всей Европы. Он и его коллеги добились того, чтобы республика не стала полигоном опасных отходов.