Как одеваются современные дети зимой? Термобелье и сверху комбинезон (или куртка с болоньевыми штанами) с шапкой – все! Почти ничего не продувает и не намокает. Везде кнопки, молнии, липучки. Во времена СССР детям приходилось намного труднее. И тяжелее. О том, как раньше зимой одевали детей, вспоминают ижевчане.

Одинаковая и стандартная

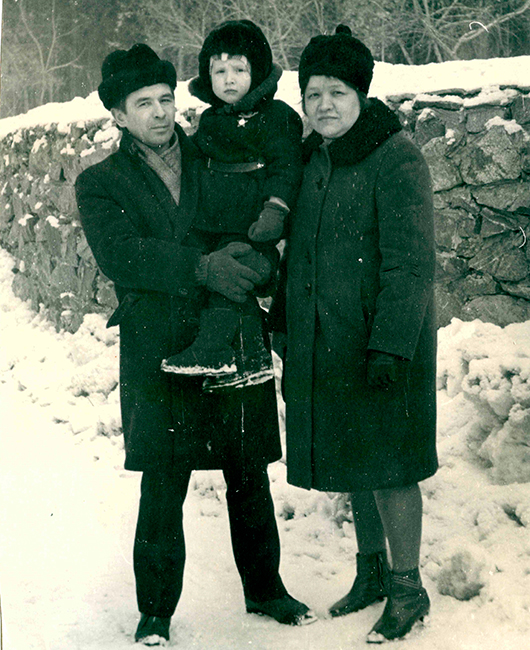

Главная особенность детской одежды советского времени – ее одинаковость. Вплоть до середины 80-х годов дети выглядели, как из инкубатора. Особенно в зимнее время. В детской одежде ценились удобство и практичность.

Еще одна особенность – много вязаных вещей и обязательная многослойность. Стандартный набор одежды зимой выглядел так: шуба или теплое пальто, шапка на резинке, нижняя шапочка или платок, майка, рубашка, теплая вязаная кофта, колготы, теплые гамаши и ватные штаны, валенки, варежки и шарф.

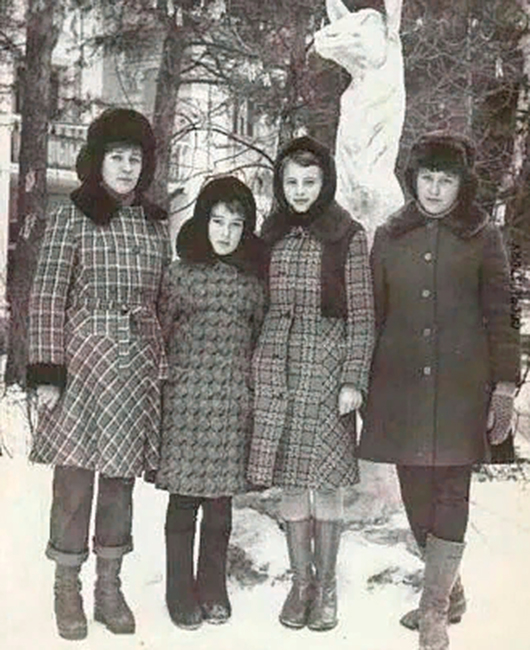

Цветовая палитра верхней одежды была ограниченная. Черный, коричневый, светло-коричневый, иногда встречался и серый цвет. У детей, что называется, в тренде были леопардовые принты – как на шапках, так и на шубках.

Шуба или пальто

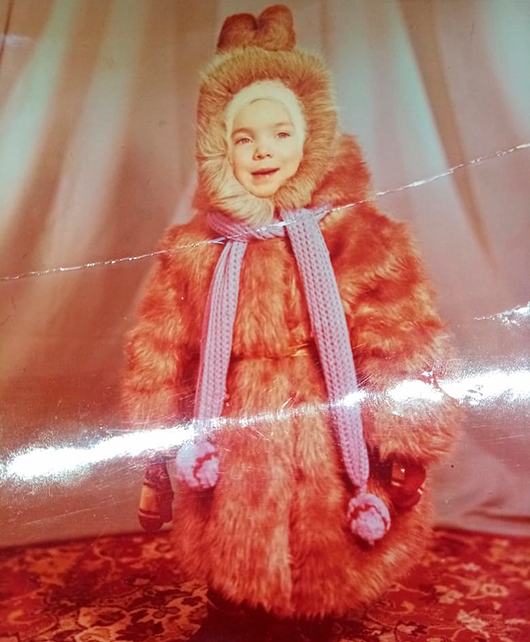

Главный атрибут зимней моды – это, конечно, шуба! Тяжелая, широкая – из цигейки, кролика или искусственная. Носили их, чтобы не поддувало, с ремнем, у которого на бляшке была обязательная звездочка.

«У меня было две шубы. В черной я валялась в снегу в детском саду, а в модной леопардовой ходила в театр и в гости. Помню, когда я из нее выросла, мама распорола черную, кусочки пришила в виде манжетов к рукавам и на низ шубы, чтобы удлинить ее. Обновленной шубы мне хватило еще на сезон», – вспоминает ижевчанка Ксения.

У кого не было шубы, носили пальто. Часто их можно было встретить на мальчиках.

Школьники носили драповые пальто, часто клетчатые, с меховым воротником. Кстати, нередко для детей пальто перешивалось из родительского.

Ижевчанка Екатерина, детство которой пришлось как раз на «восьмидесятые», признается, что свою зимнюю одежду просто ненавидела.

«Я терпеть не могла, когда меня одевали как капусту, а меня именно так и одевали. И я не могла объяснить, что из-за невозможности нормально двигаться, я, наоборот, мерзну. Это было ужасно – ходишь, как кулек, повернуться не можешь, руки – в стороны. Шуба-то конусообразная. Реально как в советских мультиках рисовали – выглядит мило, но совсем это не мило на самом деле. И шарф сверху замотают так, что голову ни наклонить, ни повернуть. И шапки еще эти с ушами из искусственного меха – как шлем. Брррр, – морщится Катя. – Потом в 90-е мне, когда я уже была подростком, мне снова купили шубу – из овчины. И она была огромная и тяжеленная – пока проберешься через сугробы (а в 90-е еще хуже снег чистили, чем сейчас, и было его больше, а я, соответственно, была меньше) – из сил выбьешься. А она еще и распахивается внизу, и полы по ногам колотят, пока идешь. Молчу уж про этот шубный запах... Когда появились синтепоновые пальто, мне его не покупали – зачем, у тебя же отличная шуба есть! Одним словом, шубы и дубленки я не люблю до сих пор. И даже норкой меня не соблазнить».

Юлия Мушегова рассказывает, что в детстве носила шубу из «чупакабры».

«Мне кажется, в советские времена были засланцы из современного мира Вячеслава Зайцева и Александра Васильева. Мои родители были прародителями псевдомоды, и всю прелесть, которую могли урвать в период застоя, надевали на меня, притом всю сразу. Например, шуба из «чупакабры» – невиданное доселе длинноворсовое изделие в единичном варианте. Она носилась с 2 до 8 лет, пока рукава можно было удлинять за счет нашиваемых манжет. Если в этой шубе упал, то встать можно было только при помощи посторонних лиц, потому что она застывала», – улыбается Юлия.

Обувь

На ногах у советских детей были в основном валенки. Черные у мальчиков, светлые – у девочек. Почти всегда – с галошами.

«У валенок подошвы тогда не было плоской, и вот идешь, при каждом шаге перекатываешься с пятки на носок. Тоже то еще удовольствие. Однажды в саду, уже в старшей группе кто-то перепутал и надел один из моих валенков. Мне пришлось идти в двух правых – жутко неудобно было. Тогда мама купила мне сапожки на меху – больше валенки я не надевала!» – рассказывает Мария Семенова.

Аксессуары

На голове шапка. Вернее, две. Под низ шапки мальчикам надевали тонкую шапку конькобежца, а девочкам повязывали платочки. Сверху – теплая, меховая, похожая на шлем, которая обязательно фиксировалась резинкой. Под эту резинку взрослые иногда в транспорте цепляли билетик.

Колготы появились лишь в 60-е годы. Они были хлопчатобумажные, у которых моментально вытягивались коленки. Сверху надевались гамаши из 100-процентной шерсти – у которых тоже быстро вытягивались коленки.

Варежки – никаких перчаток! – всегда были на белой резинке. После нескольких активных часов на улице они превращались в снеговые – прилипший снег свисал аж целыми кусками.

Сверху шарф. Его обязательно повязывали назад, чтобы не мешался в играх. Некоторые мамочки держали шарф за концы, чтобы ребенок далеко не убегал. Если было особенно морозно, сверху ребенка закутывали в шаль – ее накидывали на плечи, перекрещивали спереди и завязывали на пояснице.

«Ой, самое нелюбимое у меня – это когда мама закрепляла мне платочек около рта и подбородка. Для тепла, не иначе. Он естественно намокал, потом подмерзал. Жуть, одним словом», – рассказывает Ксения.

Передавалась по наследству

Советские вещи носили годами. Часто одежда с одного ребенка переходила другому – тогда был тотальный дефицит. Новая же одежда для ребенка (особенно хорошая зимняя) обычно доставалась по великому блату.

«Моя мама ничего не могла купить на меня здесь, в Ижевске – просто почти ничего не было. И она специально ездила в Москву и приезжала с огромным чемоданом вещей», – вспоминает Дарья Егорова.