Булыжники, проступившие из-под асфальта на улице К. Либкнехта неподалеку от перекрестка с К. Маркса, заметили ижевчане и выложили фото в соц.сети. Они предполагали, что это мостовая XIX века. Но историки и старожилы рассказывают: улицу Карла Либкнехта, которая раньше называлась Моклецовским проулком, замостили брусчаткой к 30-40-м годам ХХ века.

- Потребности делать это раньше и не было - здесь нечасто ходили гужевые повозки, а уж машины и подавно, - говорит историк Сергей Жилин. - Даже я еще помню время, когда эта улица была захолустьем.

Расскажем немного и о самой улице, которая сегодня носит имя Карла Либкнехта. Вот выдержка из книги Сергея Жилина: «Думала ли мещанская вдова Вера Филипповна Моклецова, живущая на «доходы от капитала» да сдачи в наем жилья, что их семейная фамилия навеки вошла в ижевскую историю? К моменту Первой переписи Российской империи (1897 год - прим.ред.) ей еще 58 лет... Вера Филипповна, как и многие уроженцы Сарапула, вынужденные жить на Иже (в первую очередь купечество и мещанство), тем не менее представляется мне типичной ижевкой - властной, крепкой, инициативной... Помимо нескольких квартир в доме № 18 по Моклецовскому проулку, имела вдова, к примеру, и дом № 192 на Церковной, а в нем проживала семья бодалевского приказчика Никандра Лукиных... В доме № 18 проживало особенно много народу - кроме четверых родственников Моклецовой, там поселилась еще и семья торговца вином и прочим товаром Ивана Григорьевича Бодалева, уроженца Зарайского уезда Рязанской губернии - не того самого, но явно родственника. А при этой семье только прислуги четыре человека... все они приезжие из разных уездов нашей Вятской губернии... Но наиболее привлекательным из постояльцев Моклецовой показался мне 60-летний «отставной солдат» Семен Игнатьевич Игнатьев. Родом он из Чистопольского уезда Казанской губернии, грамоте обучался в солдатах. И жена его Евдокия Ефимовна, даром что моложе мужа на 14 лет - все равно солдатка, и девочки - солдатские дочери, а уж мальчики 7 и 13 лет - тем паче «солдатские сыновья».

Неподалку от домовладений Веры Филипповны, в 48-м доме, жил Павел Яковлевич Белобородов. 37-летний уроженец Уфимской губернии работал у себя на дому.

- Хоть и читать не умеет, но зато «портных дел мастер» - на кусок хлеба с маслом зарабатывает иглой да ножницами. Неплохой, знать, портной, коль содержит жену и трех дочек, - пишет о нем Сергей Жилин.

Но большинство обитателей Моклецовского проулка не торговало в лавках, а трудилось на Оружейном заводе,

Ижгрязь

Если сейчас ижевчане сетуют о ямах на дорогах, то тогда была другая проблема. Одной из «достопримечательностей» дореволюционного Ижевска считалась феноменальная грязь - бытовал даже такой термин - «ижгрязь».

«Победим грязь!», «Первый штурм на ижгрязь!», «Каждая доска, каждая булыжина, брошенная в месиво ижевских улиц - это борьба за новое!» - призывала горожан «Ижевская правда» 20-х годов.

- Очень много галош лежало на улицах - они просто тонули, - рассказывает историк Игорь Кобзев. - Вплоть до 50-60-х годов на ижевских улицах было множество коров, а во дворах на Советской располагались конюшни.

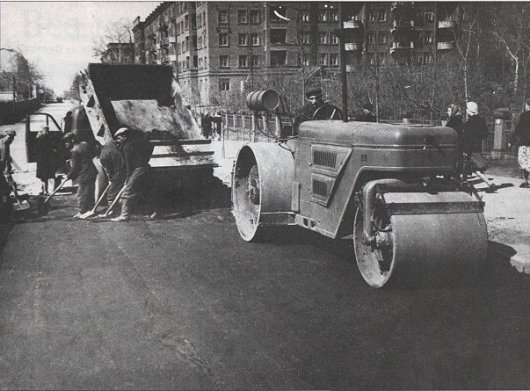

Первый асфальт в городе появился уже перед Великой Отечественной, а массово город начали асфальтировать в конце 50-х. Первым массовым видом транспорта в городе стали мотоциклы - это было в 60-х годах.

| Укладка асфальта на Советской |

- Однако грязь появилась в Ижевске только после отмены крепостного права в 1867 году, - говорит историк Игорь Кобзев. - До этого Ижевск был казарменным и потому даже не мог называться городом. Город - это место, где живут свободные люди, а Ижевск тогда, несмотря на большую численность населения, оставался рабочим поселком. Многие «ижевчане» были ссыльными, крепостными и не хотели жить здесь.

Но за счет этого и поддерживалась чистота в городе - крепостным запрещалось курить и пить, не было мусора на улицах, а дороги по приказу регулярно укладывали специальными фашинами. Это были связки ивовых и рябиновых веток. Отсюда, кстати пошло и слово «фашисты» - вместе, как ветки, и их сложно переломить. Много фашин находили в районе теперешнего мотозавода.

По обочинам таких «веточных» дорог проходили водосточные канавы, а для пешеходов укладывались доски. Правда, по ним трудно было пройти, можно было провалиться. Затем начали укладывать деревянную брусчатку. Она состояла из срезов хвойных деревьев.

| Примерно такой была деревянная брусчатка на улицах старого города |

- Каждой «плитке» придавалась форма 6-угольника. – рассказывает Игорь Кобзев. - А во время дождей она становилась скользкой, потому что из дерева выходила смола. Но было у деревянных мостовых преимущество перед булыжными - стука копыт почти не слышно, в то время как «езда по булыжникам сопровождалась неимоверным грохотом и тряской», - пишет Олег Севрюков.

Первое место в городе, где появилась каменная брусчатка - часть набережной у плотины. Покрыли улицу еще до революции. Затем, в 1925-28 годах, замостили заречную улицу Голубева, Коммунальную (Горького) и Советскую, - пишет классик ижевского краеведения Олег Севрюков. Причем в большинстве это была даже не брусчатка, а грубый серый гранит. Вымощена была также Удмуртская и улицы заречной части Ижевска - Новоажимова, Телегина, Голубева, Черезова. В этих местах проводили осушительные работы и закладывали гранитную брусчатку.