Почему у человека есть только 4,5 часа, чтобы добраться до врача после инсульта, и как распознать его признаки? Журналист IZHLIFE задала важные вопросы специалистам республиканской клинической больницы в Ижевске во всемирный День борьбы с инсультом 29 октября.

Успеть за 4,5 часа

Ежегодно в Удмуртии регистрируют около 6300 случаев инсульта, из них в 1000 случаев врачи уже ничем не могут помочь. Все из-за слишком позднего обращения к специалистам.

— После того, как произошел инсульт, у человека есть четыре с половиной часа чтобы добраться до врача. Именно в этот промежуток времени можно устранить изначальную проблему — образовавшийся тромб. Если не успеть в это «окно», последствия инсульта будут необратимыми, — объясняет главный внештатный невролог Минздрава Удмуртии Наталья Комиссарова.

Первые признаки инсульта:

При инсульте половина лица обвисает, уголок рта опускается вниз. Человек не может улыбнуться.

Не может поднять обе руки, только одну. Теряет способность двигать одной из рук, полностью или частично.

Не может назвать свое имя, когда просят, речь полностью или частично неразборчивая.

От диагноза до полного восстановления

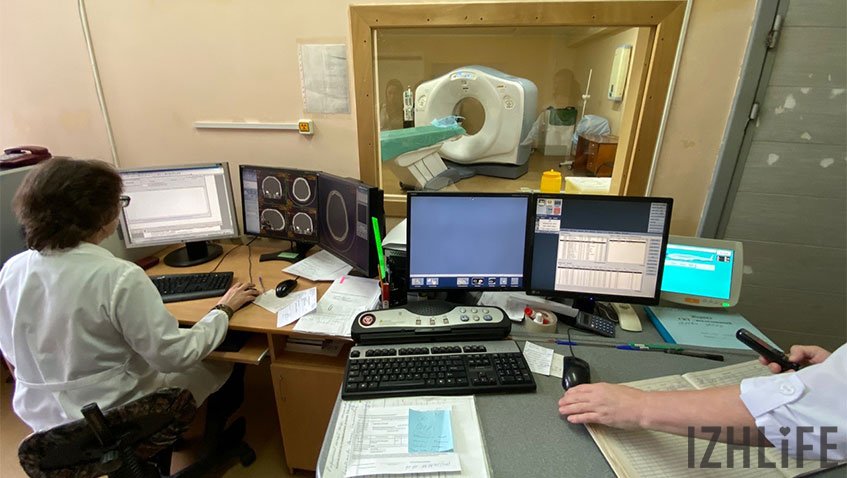

Если врачи диагностируют инсульт, то больного привозят в приемное отделение первичного сосудистого центра или Регионального сосудистого центра. Региональный сосудистый центр расположен в 1 РКБ. Для таких пациентов существует отдельный коридор без очередей. Его осматривает дежурный невролог и направляет на магнитно-резонансную либо компьютерную томографию, где обнаруживают поврежденный участок мозга и ставят окончательный диагноз.

Два вида инсульта:

Ишемический, когда из-за закупорки сосуда нарушается кровоснабжение участка мозга

Геморрагический, когда из-за поврежденного сосуда в ткани мозга попадает кровь. Кстати, на 100 случаев инсульта 80 — это ишемический инсульт, 20 – геморрагический.

После этого пациента направляют в отделение реанимации. Лечение может длиться от одного дня до месяца, в зависимости от степени тяжести инсульта.

Как только человеку становится лучше, его переводят в неврологическое отделение. Параллельно с медикаментозным лечением начинается реабилитация.

— Пациенты учатся заново ходить, говорить, держать ложку, завязывать шнурки, учатся снова делать все! Для этого у нас есть тренажеры, брусья, многофункциональные столы, специально оборудованы кухня, ванная и туалет. То есть человек учится снова выполнять какие-то вещи, которые из-за инсульта становится делать сложно. С пациентами занимаются специалисты, — рассказывает Наталия Комиссарова.

В зале реабилитации мы встретили 36-летнего Дмитрия.

— В начале у меня была практически полностью поражена правая часть тела, я не мог ни ходить, ни говорить самостоятельно. Меня в коляске на реабилитацию привозили! После полутора месяцев я прихожу сам, могу говорить и делать какие-то вещи. Думаю, уже скоро меня выпишут, — делится Дмитрий, который после разговора с журналистами без посторонней помощи надел кеды и налил себе воды.

В реабилитационной части отделения также работают логопеды и психологи. Логопеды помогают пациентам снова заговорить и восстановить дикцию, а психологи стараются замотивировать на работу над собой.

Кстати, многие пережившие инсульт бросают вредные привычки — перестают курить, пить и безалаберно относиться к своему здоровью.

— Многие пациенты, которые попадают к нам, до инсульта страдали различными заболеваниями, к примеру, гипертонией, и никак не лечили их. Это один из факторов, который умножает шансы получить инсульт, — объясняет главный внештатный невролог Минздрава Удмуртии.

Профилактика инсульта включает в себя отказ от вредных привычек, таких как употребление алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни. Огромное внимание профилактике неинфекционных заболеваний уделяется и в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.